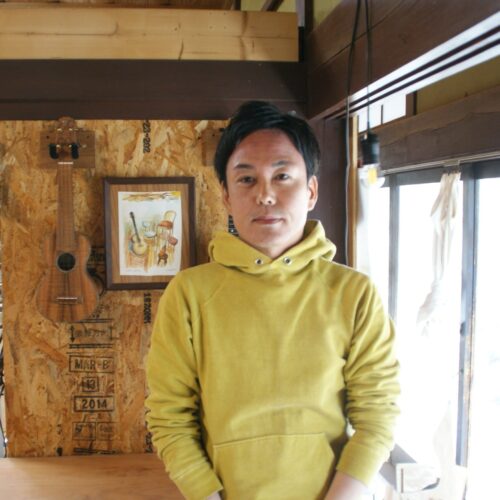

愛媛県大洲市出身。

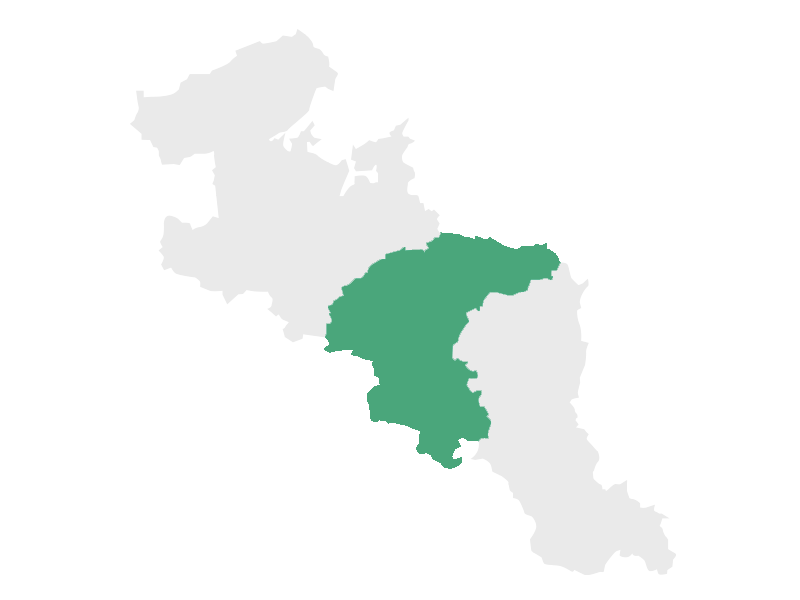

大分県立芸術文化短期大学美術科油彩画専攻卒業。在学中、商店街で街行く人の似顔絵を描いたりグループ展に参加するなど、多様な人に出会いながら表現を磨く。松山市で百貨店などの装飾コーディネーターとして勤務した後、亀岡市へ移住。

育児をしつつ、絵画造形教室を開くことを漠然と思い描いていたところ、知人の子の「(工作など)つくるところがないからつくって」という一言に背中を押され、2021年に絵画造形教室「Atelier Pentri(アトリエ ペントリ)」を始める。地域のアートイベントでは、ワークショップ講師として創作の喜びや楽しみを伝えている。2024年12月には念願の個展を開催。自身の表現活動も追及し続けている。

(記事執筆:杉愛(京都府地域アートマネジャー・南丹地域担当))